gesamtes Ensemble / Stadtarchiv

Autor: heiko

Jacobiturmstraße 26-28 und Papenstr.7

Am Johanniskloster 3-6, 9

Poststr. 1

Langenstr. 17

Chronik des Bürgerkomitees 1989-93

- 27.11.1989

Gründung der Bürgerinitiative „Rettet die Altstadt Stralsund“ unter dem Vorsitz von Herrn Prof Dr. Ewe. Später Name geändert in „Bürgerkomitee“ - 21.12.1989

Forderung nach Abrissstopp: Schreiben der Initiative an Stadtverordnetenversamm

lung - 17.01.1990

Brief an die Bundesbauministerin Gerda Hasselfeldt mit der Bitte um Hilfe - 14.02.1990

große öffentliche Versammlung der Initiative im Löwenschen Saal - 15.02.1990

Gründung eines Fördervereins (Fv) in Lübeck „Rettet die Altstadt Stralsund zu Lübeck“ e.V. - Frühjahr 1990

Stralsund wird vom Bundesbauminister als Modellstadt für MV berufen, u.a. wegen

Bürgerbeteiligung - 2. Mai 1990

(letzte Sitzung der Gruppe der Stralsunder 20) Gründung des Sanierungsträgers SES mit je 50% BIG Städtebau Kiel und Stralsund - 24.08.1990

Mitglieder des Heimatkreises fahren per Bus nach HST, besichtigen Stadt und Rathaus und übergeben dem OB die Fahne - 19.- 21.07.1991

Treffen des Fv „Rettet die Altstadt Stralsund zu Lübeck“e.V.

Jahreshauptversammlung in der Heilgeistkirche Führung durch das Kloster mit Herrn Deecke. Wallensteintage , Fahrt nachHiddensee. - 24.10.1991

Eintragung der Bürgerinitiative Rettet die Altstadt Stralsund (BIRAS) in das Vereinsregister als „Bürgerkomitee Rettet die Altstadt Stralsund“ e.V. - 24.-26.07.1992

Besuch der Wallensteintage; Fv Lübeck u. Bürgerkomitee gemeinsam - 27.- 29.08.1993

Stralsund -Treffen der Fördervereine Stralsund und Lübeck, Begrüßungsabend im Bootshaus, Jahreshauptversammlung im Kapitelsaal des Johannisklosters. Vorschläge über Zusammenlegung beider Vereine, Busfahrt nach Putbus und Lauterbach, Schiffsfahrt um die Insel Vilm, Führung durch den Schlosspark Putbus - 27.11.1993

Wahlversammlung im Kapitelsaal des Johannisklosters, Auflösung des (kleineren) Bürgerkomitees „Rettet die Altstadt Stralsund“ e.V. und personelle Vereinigung beider Vereine. Neuer Name: Bürgerkomitee „Rettet die Altstadt Stralsund“ e.V.

Giebel & Traufen #89 August 2024

Die Marienkirche hat Ihre Figurengruppe am Nordportal nach 110 Jahren zurückbekommen. Replikate der mittelalterlichen Originale sind wieder am angestammten Platz und strahlen in originalgetreuen Farben. Eine kleine Nachlese zu den gut besuchten Koggensiegelführungen gibt Dagmar Fromme. Ingrid Kluge berichtet über die ersten Arbeiten zur Neugestaltung der Reiferbahn und Olaf Fromme hat sich Gedanken gemacht, wie lebenswert die Altstadt ist oder doch sein könnnte.

Giebel & Traufen #88 Mai 2024

Am Beispiel von neuem Fischmarkt sowie Meeresmuseum und Johanniskloster berichtet Janine Strahl-Oesterreich von erfreulichen Entwicklungen in der Stadt. Mit einer interessanten Schilderung erinnert Ingrid Kluge an die diesjährige Koggensiegelverleihung für gelungene Sanierungen.

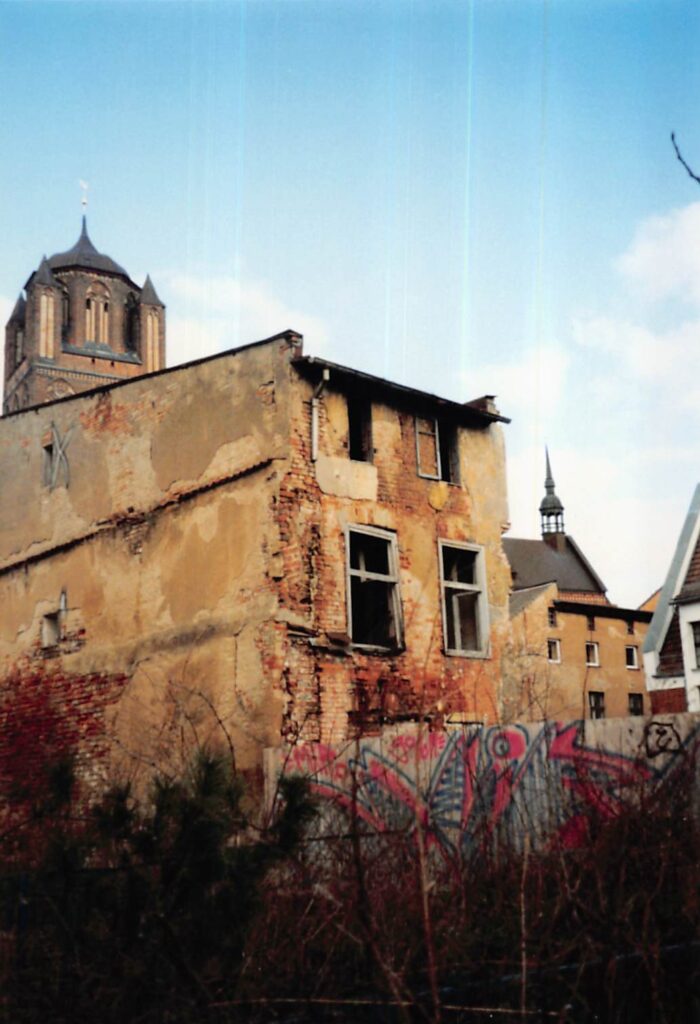

Dieter Bartels kümmert sich um noch immer vorhandene Wunden, die verbliebenen Baulücken in der Altstadt. Eine glänzende Wiedergeburt feiern in naher Zeit die drei

Figuren an der Marienkirche. Ihre Geschichte erzählt Miriam Weber.

Ingrid Wähler wandert entlang des Sundufers mit Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Langenstr. 56/57

Papenstr. 28