Das Haus in der Prignitz 2 hat mit all seinen Fenstern nach Süden und Westen eine geradezu ideale Lage. Bereits1995/96 wurde das Haus erstmals nach der Wende restauriert und für zwei Mietparteien umgestaltet. Die Fassade und der Keller mit Zugang von außen blieben erhalten. Die neue Besitzerin, Frau Dr. Rodemerk, ließ danach die Prignitz 2 zu einem Einfamlienhaus umbauen. Das bedeutete Keller mit Zugang von innen, Windfang, Treppenaufgänge in die oberen Geschosse und ein sonniger Dachgarten. Das Ergebnis – ein kleines, feines Haus.

Autor: heiko

Mühlenstr. 51/52

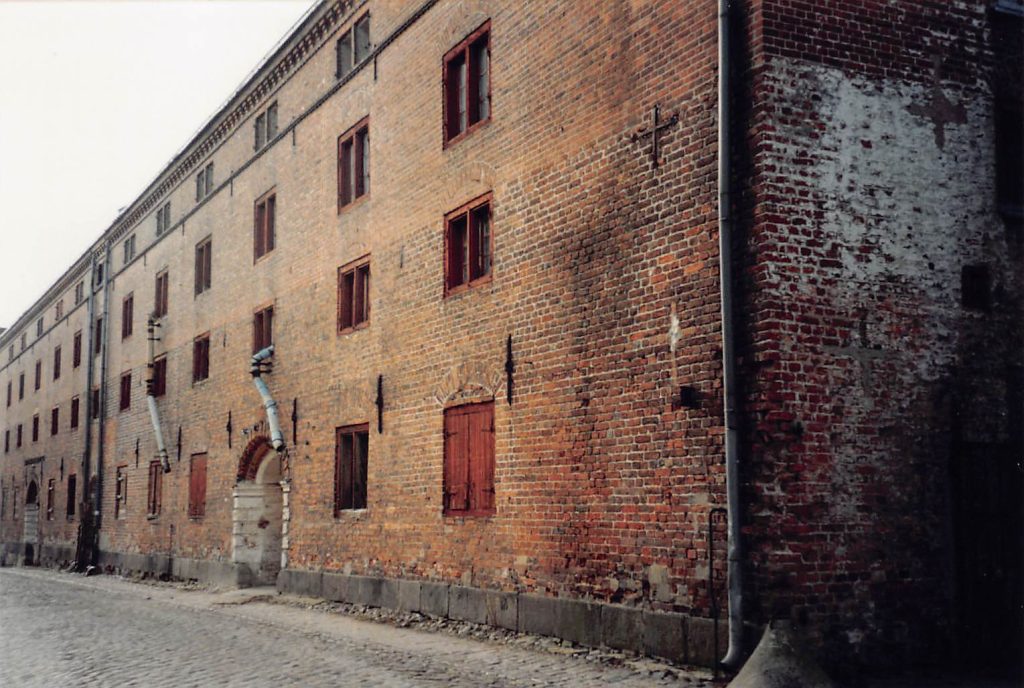

Papenstr. 25

Architektin Frau Jenner stellte den ehemaligen Speicher Papenstraße 25 aus der Mitte des 19. Jh. vor. Er wurde von Familie Mann 2010 erworben, und man begann 2012 mit der Sanierung. Das Besondere sind der stichbogige Eingang und die rundbogige Tordurchfahrt zum Hof. Bei Altstadtsanierungen gibt es immer Überraschungen, so auch hier. Der erhaltenswerte Giebel aus Klosterformatsteinen hatte Risse und musste abgetragen werden. Die Stützen und die Fachwerkwand brauchten neue Fundamente. Es wütete der Hausschwamm, und im Hof wurde eine Granate aus dem 1. Weltkrieg gefunden. Der Speichercharakter blieb erhalten, und es entstanden vier großzügige Wohnungen.

Jacobiturmstr. 32

Die Sanierung der Jacobiturmstr. 32 wurden vom Bauherren Herrn Ernst und der Architektin Frau Kottke begleitet. Das langgestreckte Traufenhaus mit drei Geschossen ist mittelalterlichen Ursprungs. Es erfolgten in den Jahrhunderten mehrere Umbauten. In diesem Zuge entstand auch das Renaissanceportal, welches mit Hilfe unseres Vereins restauriert werden konnte. Aus dem 19. Jh. sind historische

Bauteile erhalten, wie die Eingangstür, die Terrakotten, das Treppenhaus und Nischen im Mauerwerk. Die drei verschiedenen Gebäu deteile erhielten ein durch gehendes Dach, und die vier Gauben wurden an die alten Stellen gesetzt. Auch die Hoffassade mit sichtbarem Mauerwerk wurde nach historischem Vorbild wieder hergestellt. In den schmalen Gebäudeteilen entstanden kleine Wohneinheiten. Der reizvolle Innenhof wird von den Mietern und auch von der Stadtbibliothek genutzt. Herr Ernst bedankte sich bei der Unteren Denkmalbehörde für die gute Zusammenarbeit.

Tribseer Str. 13

Quartier 17

Tribseer Str. 14

Schillstr. 39

Schwedenspeicher

Mönchstr. 52-54

In den drei wunderschönen Giebelhäusern entstanden 2010/2011 22 große und auch kleine Wohnungen. Eine der Wohnungen enthält den sog. Spiegelsaal, einen 85m² großen Raum.

Marienchorstr. 3/4